私は小学生のときに自宅で鈴虫を飼っていただけで、ペットは飼ったことがありませんでした。

犬やネコについても好きとか嫌いという感情もほとんど自覚がなく、住宅事情もあって特に飼いたいと思うこともありませんでした。

それがアフリカのザンビアという国で駐在員となったとき、はからずも犬を飼うことになったのです。

この犬達との出会いと別れは、今でも私の胸の内で鮮明な記憶として生き続けています。

目次

6匹のワンちゃんたち

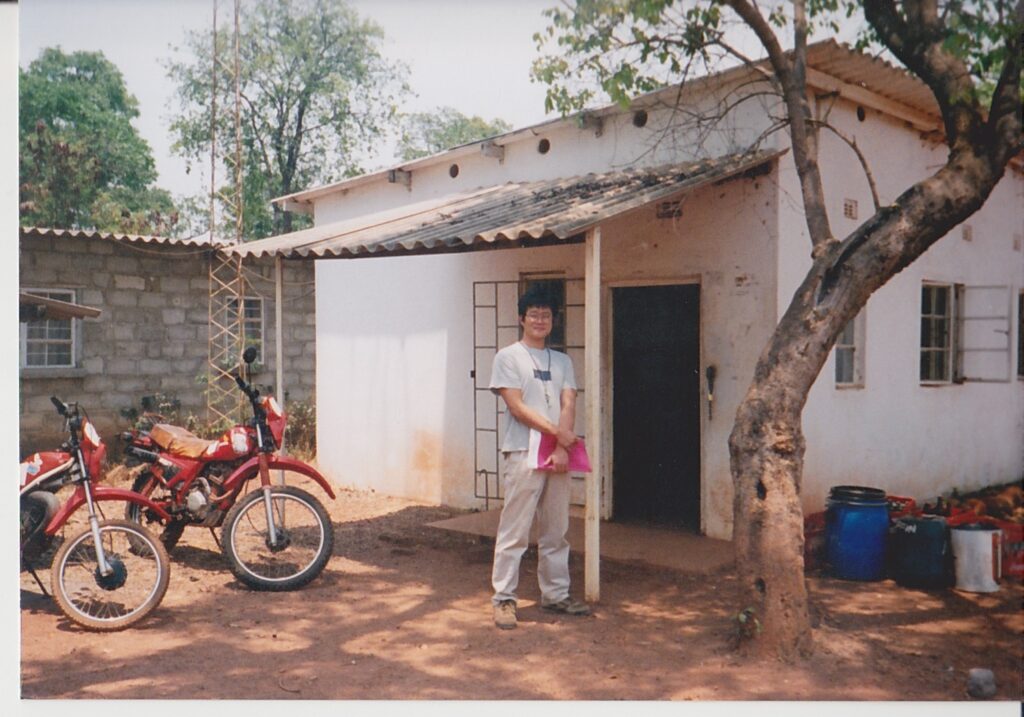

20年ほど前、ザンビアの北西、アンゴラ、コンゴの国境近くの難民キャンプに、日本の援助機関の仕事で現地に駐在しました。

アンゴラとコンゴの内戦からの避難民を受け入れる難民キャンプで、当時は3万人近くが居住し、私が着任したときにはすでに30年近く運営されていた古いキャンプです。

その難民キャンプに初めて足を踏み入れた日のことは、今でもありありと目に浮かんできます。

難民キャンプ内の事務所兼住居のある施設に到着して車から降りると、にわかに建物の物陰から6匹の犬がダダ~っと駆け寄ってきました。

先頭に黒い大型犬(ボス犬)、

二番目に黄土色した中型犬と、

それに続いて白くて小さな、それこそ

『101匹ワンちゃん』

に出てきそうな4匹の子犬達が一斉に私を取り囲むのです。

冒頭のとおり、当時私は犬にも特別な感情をもたなかったので

「あ~、犬がいるんだな、ここには」

ぐらいにしか思いませんでした。

それで前任者の方に、

「ここで彼らを飼ってるんですか?」

と聞いたところ、

「ええ、ずっと飼ってますよ」

とおっしゃるんですね。

ということはこれから私が飼わないといけないのかと、正直面倒くさいなと思いました。それまで犬を飼ったことがないので、例えばご飯をあげたり、トイレの躾とかもしたことがないし、困ったなと。

前任者の方にそう言うと、

「なあに、かんたんですよ。」と。

そして前任者がまじめな顔して

「あの犬たちはねえ、我々がここでやっていくには欠かせないんですよ」

とおっしゃるのです。

その意味は、前任者が帰国してすぐに理解できるようになりました。

難民キャンプで「困ったこと」

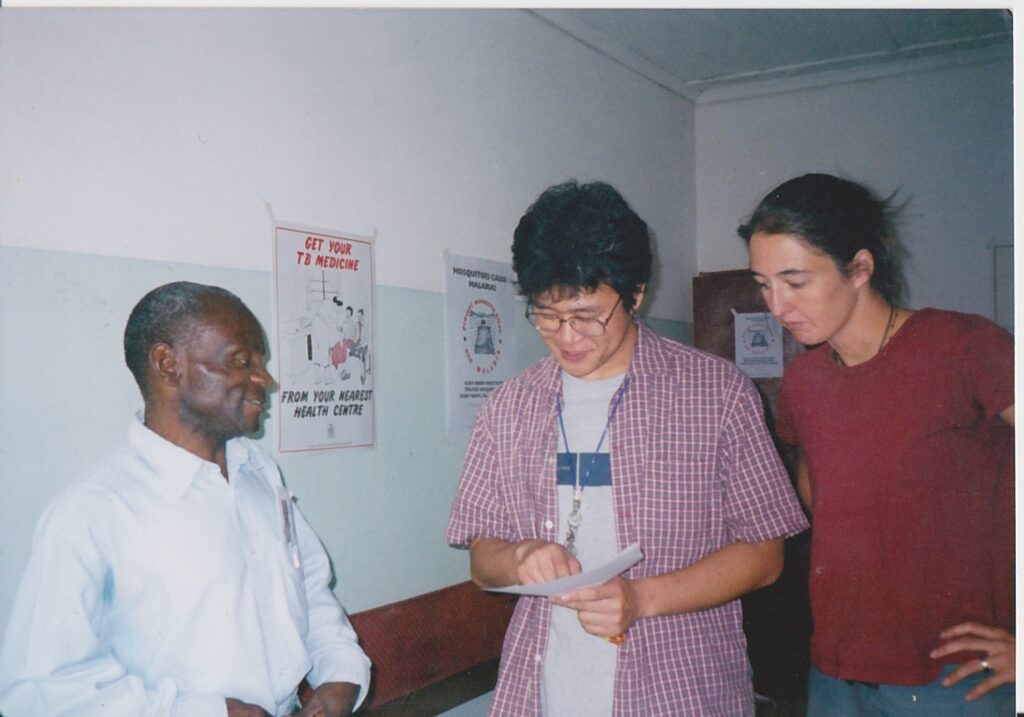

難民キャンプでの仕事で最も神経を使ったのが人事とセキュリティーです。

私がいた頃は100名ぐらいのスタッフがいて、全員を難民から採用していました。アンゴラ人が7割、コンゴ人が3割という具合でしたが、新規採用やスタッフの勤務評価、労務管理は全て私がこなさなければなりません。

セキュリティーについては、「Black Mail(脅迫状)」がしょっちゅう事務所に届くのです。

例えば、

「お前のところの車とガソリン、今度いただき

に行くゾ」

とか、

「銀行に行くときは注意しな!」

とか。

売ればお金になるような資材や車などがあって、加えて一定のお金が置いてあるところといえば、難民キャンプの中では援助機関のオフィスだけなので標的にされやすいのです。

そして最もやっかいなのがスタッフへの給与支払いでした。

と言いますのも、彼らは難民なので銀行口座を持っていないのです。

口座振り込みができない上、難民はキャンプの敷地から出られませんので、銀行に行って換金もできない彼らに小切手で渡すわけにもいきません。

したがって100名近くのスタッフひとりひとりに現金で給与を手で渡すという、超アナログなことをしなければなりませんでした。

そうなると、私が銀行に行って相応の現金をおろしてこないといけなくなるのですが、

ここで犬達の出番になるのです。

どういうことかと言いますと、ザンビア人やアンゴラ人、コンゴ人は、どうも犬が怖いようなのです。

怖いどころか、文字通り「死ぬほど怖い」のだそうです。

どのぐらい怖がるかというと、たとえば犬達が尻尾をフリフリしながら

「遊ぼうよ~」

みたいに寄ってきたとしても、まるでワニか何かに壁際に追い詰められ、次の瞬間には大きな顎で食べられてしまうかのような断末魔の叫びをあげるのです。

「ぅあ”あ”あ”あ”ーーーーーーっっっ!!!」

という悲鳴を駐在中に何度聞いたかわかりません。それは全て不幸にも犬が近寄ってきたために現地スタッフ達があげた悲鳴なのです。

あるときには、事務所を訪ねてきた現地の方が、ウチの犬達に至近距離まで近寄られて気絶してしまったこともあります。

「ウチの事務所でミーティングやろうよ」

なんて言うと、現地の人たちは

「いや、お宅は犬がいるからな・・・」

と私から目を逸らせてポソっと言うのでした。

犬たちにガードされながら銀行へ

こうしたことから、私が月に一度、難民キャンプから車で1時間ほどのSolweziという町の銀行に行くときには毎回6匹の犬達を連れて行ったのでした。

アフリカの田舎の銀行で、アジアの顔した男が大きなリュックを背負って銀行から出てきたらものすごく目立ちます。暴漢に襲われてもしょうがない状況になります。

しかし、大量の現金を持ち歩いているのが周囲にわかっていても犬達がいるので安全なのです。

彼らが私の周りを固めてくれている限り、誰も近寄ってこないどころか、町中をゆく人たちが道を大きく開けてくれるのです。

はじめて犬達を引き連れて銀行に行ったときは、ただただリュックに大量に詰め込まれた現金と、周りの視線ばかりが気になっていました。

しかし、無事に銀行から戻って改めて町中での人々の視線などを思い出し、犬達の存在がいかに大きかったかを思い知ったのでした。

事務所兼自宅のセキュリティーも、犬達がいてくれるので警備員は雇っていませんでした。

一度、夜中にたまたま事務所近くを通りかかった現地の方が6匹の犬達に追い回されているのを見て、犬達の方が人間の警備員よりもはるかに信用できると思いました。

ワンちゃんたちとともに

そうしているうちに、

「犬って、なんて愛らしいんだ!」

と思うようになりました。

彼らの食事は私が朝ごはん、晩ごはんを作るついでに作っていましたが、

「ちょっと今日はドッグフード多めに入れてあげようかなあ」

とか、だんだん情が移るようになるんですね。

そろそろ晩ごはん作ろうと自室から出て台所に行こうとすると、犬達が

「おっ、ご飯だ、ご飯だ!」

とばかりに大袈裟に尻尾を振って擦り寄ってくるのです。子犬達が尻尾を振っている姿の愛らしさは、「萌える」という言葉がピッタリです。

夜の事務所兼住居には私一人しかいません。それでご飯を作りながらいつしか犬達に話しかけるようになりました。

冬場、ご飯を作っているときや机に向かって仕事をしているときも、足元でピッタリ身を寄せてくる犬達の体温が伝わってきて暖かいのです。

難民キャンプの仕事は土日の休みもありません。仕事もやることだらけでしたし、休みがないことへの不満を抱けるほど暇な時間もありませんでした。

しかし、それもこれも犬達に毎日癒されていたから続けられたのかもしれません。

昼間はミーティングなどで外出する以外は常に犬達と一緒にいましたし、脅迫状に悩まされながらも一度も身の危険を感じたことがないのも犬達のおかげです。

そして、ワンちゃんたちとの別れ

このザンビアでの仕事、犬達との別れは最悪でした。

赴任して1年ほど経った頃、私が4回も連続でマラリアにかかってしまい、最後は自宅の前で意識を失って倒れている私をスタッフが発見してくれ、そのまま車で10時間の首都の病院に連れて行かれました。

誰かに担がれて車に乗せられる時、事務所兼住居の白い平屋の建物と、黒、黄土色、白の犬達の影が見えたことを覚えています。

1ヶ月ほど入院している間に私の帰国が決定。

マラリアの高熱で体重が20キロも落ち、入院中に投与された薬剤の副作用もあって退院しても思うように歩けませんでした。

退院後、飛行機に乗って日本に帰国する体力をつけるため、医師のアドバイスでホテルに滞在してひたすら食事を摂り、ただ寝るだけという生活を1ヶ月ほど続けましたが二度と難民キャンプに戻ることはありませんでした。

病院で意識を取り戻したときも、ホテルで療養しているときも、

「犬達のご飯は誰がやっているんだろう?」

そればかりが気になっていました。

当時はスマホはおろか携帯電話も電子メールも一般的ではなく、難民キャンプとのコミュニケーションは衛星電話か無線でなければできないので、病院やホテルにいる間はどうにもならなかったのです。

・・・

帰国するためにザンビアから出発する前日、首都ルサカの事務所から無線で難民キャンプの事務所に繋いでもらいました。

倒れていた私を助けてくれたスタッフ達への感謝の気持ちと、私が現場を離れることになったことへのお詫びの気持ちを伝えるとともに、

「犬達はどうしているのか」

を聞いたところ、スタッフ達がちゃんとご飯を作ってあげていることを知りました。

スタッフからは

「犬達のことは心配しなくていい。

ちゃんと世話しておくから。

また元気になったら戻ってきてくれ」と。

それを聞きながら、

仕事を放って帰国することになった自分の不甲斐なさ、情けなさ、

犬達が元気でいることを知った安堵感、

あれほど犬を怖がっていたスタッフ達がご飯をあげていてくれたことのうれしさ、

犬達にもう会えないことの寂しさで

無線機の前で涙が止まりませんでした。

あのワンちゃんたちは今・・・?

ザンビア以降、今日にいたるまで「ペットいない歴」が続いています。

あれからもう20年近くの年月が流れ、アンゴラやコンゴの情勢も変化し、多くの難民達も祖国へと帰りました。

風の噂で、スタッフ達が犬達を一緒に連れて行ったと聞きました。

あのときのボス犬は一体どこで息を引き取ったのだろう・・・

子犬だった犬達もすっかり大きくなり、今となっては老犬としてどこかで生きているのか、あるいはもうこの世にはいないのかもしれません。

ここヨルダンには犬が本当に少ないのですが、たまに道端を歩く犬を見かけると、いまだにザンビアの犬達の思い出が蘇るのです。