日本人の一般的な会話のパターンとして、「相手が話し終わってから少し『間』をあけて話し始める」という特徴があります。

その「間」は1秒以下のこともあれば数秒のこともあります。 でもこの「間」があることによって

「あなたの話をちゃんと聞いていますよ」

「あなたの話を咀嚼した上で発言していますよ」

「ちゃんと考えた上でお話ししていますよ」

というように相手に対する敬意や、自身の誠実さを表現しているところがあります。

この「間」を挟むことがお互いの心地よいコミュニケーションとなり、相手に対する信頼のようなものにつながっていきます。

ところが海外の方と会議をしていると「誰かが発言し終わる絶妙のタイミングで」他の人が話し始める場面が多くあります。

こちらがまだ話し終わっていないのに、他の人が話し始めることも結構あります。

そう、会話の「間」が全くないケースが往々にしてあるのです。

「間」がないことによって

「こちらの話を全然聞いていないのではないか」

「大して考えもせず口からテキトーに出まかせを言っているのではないか」

と相手を勘繰ったり 、「自分が話すことだけに夢中の、いやしい人だ」 という印象を相手にもってしまうのです。

さらに、そんな「間」のない人たちと会議をしていると

「間」がないから僕はどこから会話に入ればいいかわからず、 他の人たちによる「間」のない会話をずっと聞いているだけの状態におちいります。

あれよあれよというまに違うテーマの話に移っていたり、ふと気がつくと会議が終わりにさしかかっていることすらあります。

もう20年近く前のことですがアメリカ、オーストラリア、フランス、スペインの方々と会議をしていたとき、はじめから終わりまで何も発言しなかった僕をみて

「ねえ、あなたは一体なんのためにこの会議に来たの?」

とフランスの方に呆れ顔で言われたことを今でも思い出します。

「あんたらがずーっと話してたからじゃー!!」と言いたくなったのをよく覚えています。

僕は周りの話を「お行儀よく」聞き、みんなのお話をフムフムと咀嚼しながら自分の考えをまとめていましたが、「間」がなかったから発言するタイミングがなかっただけなんです。。。

でも発言がなかった僕を見て、周りは

「オカベは消極的だ」

「オカベは何も考えてない、ヤル気がない」

「コウイチはチームに貢献する気がないのだ」

などとあらぬ誤解を受けてしまったわけです。

彼らにしてみれば「間をあけない」ことが自身の積極性や関心の高さ、やる気、貢献心を表現していると解釈します。

だから会話に「間」があくということは

「会話が死んでいる」

「話に興味がない」

と解釈されたり、「間」があることがかえって不安になったり気持ちが落ち着かなくなることもあるようです。

このようにほんのちょっとしたことですが、海外の方との仕事においては同じものを見ていても異なった解釈をすることがあり、

それが相手に対する評価や信頼にまで影響してしまうということです。

海外の方とうまく仕事したり関係を築くには、物事の良し悪しを判断する「モノサシの違い」「価値観の違い」にどう対応するかがカギです。

とはいえ僕もまだまだ修行中です。

国や組織はもちろん、そこでの立場や役割が変わることによっても対応の仕方が違うので、この修行はおそらく一生続くのでしょう。。。

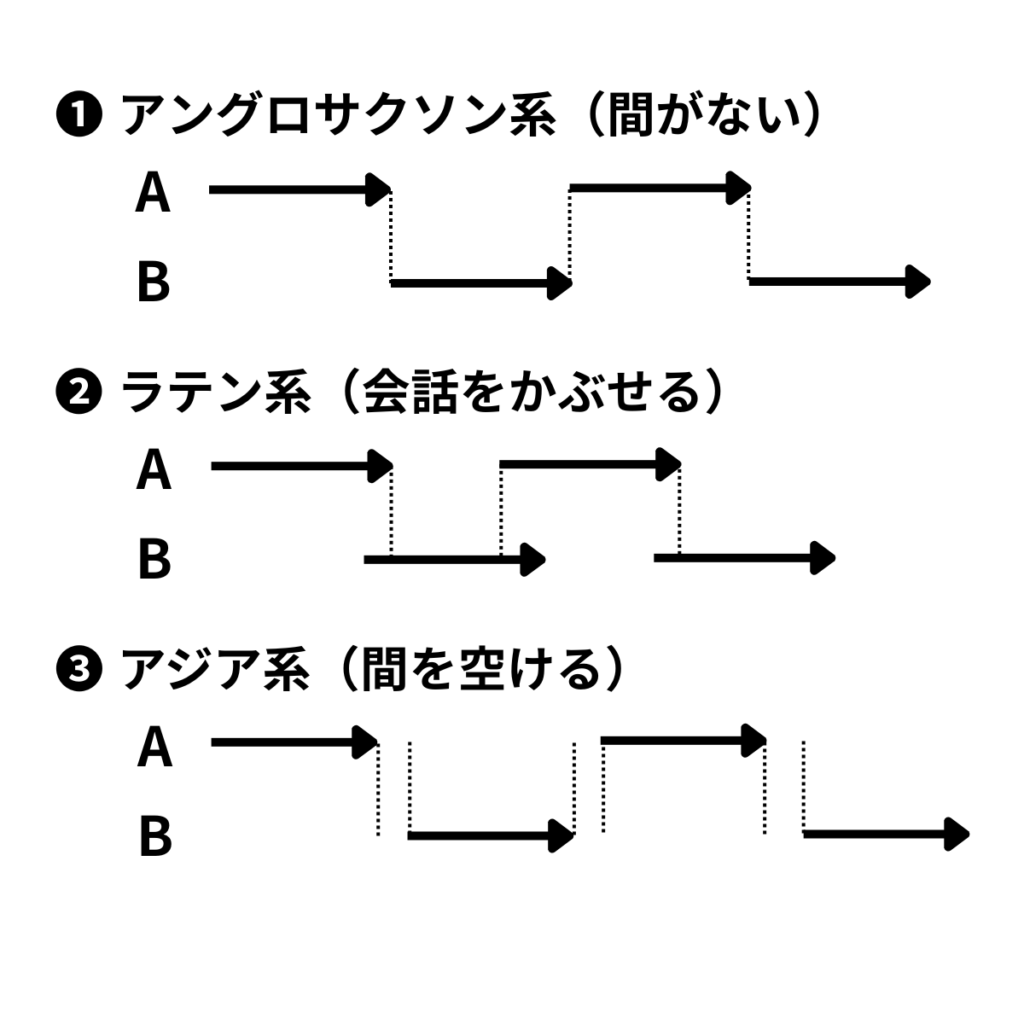

下の画像はアングロサクソン系、ラテン系、アジア系の会話のパターンの違いを表したものです。

「間」がない会話に圧倒されるようなことがあるものの、僕は案外ラテン系の人たちとの会話が好きです。

話を途中でさえぎられたり、まだ話し終わってないのに茶々を入れられて「やれやれ」「困ったもんだ」と思うこともありますが

彼らの話は感情があらわになるケースが多く、とってもわかりやすくてなんだかかわいらしく見えてくるのです。

※ 画像出典/Fons Trompenaars『Riding the Waves of Culture』